I musei sono luoghi di incontro per gli amanti dell’arte e per chi si nutre di curiosità. Diventano un portale di benvenuto nella cultura locale per i turisti, e un tuffo nella storia passata per gli abitanti del luogo. Tramite quadri, statue ed esposizioni di vario genere l’identità trova la sua voce e si mostra in tutte le sue sfaccettature sottolineando le proprie caratteristiche, le differenze e l’evolversi della tradizione. In Sardegna ci sono tantissimi musei, alcuni maggiormente conosciuti ed altri meno.

A noi gli itinerari insoliti incuriosiscono molto. Nell’isola ci sono esposizioni che custodiscono tesori da non perdere per apprezzare l’animo sardo fino in fondo, fino a innamorarsene perdutamente. Ti proponiamo una lista dei musei che raccontano la storia sarda, forse meno conosciuta, ma non per questo meno tradizionale. Eccoci, vacanza insolita, arriviamo!

1. Museo Nivola di Orani

Orani. Qui è nato e qui riposa lo spirito creativo di Costantino Nivola: artista e scultore sardo, fu un importantissimo esponente del modernismo nel XX secolo e inventore del metodo scultoreo del sand casting. In questo piccolo borgo in provincia di Nuoro, su una collina che si affaccia sulle case del paese, si trova il Museo Nivola. Costantino lasciò l’Italia nel 1938 a causa del suo matrimonio con Ruth Guggenheim, la cui religione non era vista di buon occhio (era ebrea) e si trasferirono prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dove poi morì avendo sempre nella mente e nel cuore la Sardegna e la sua Orani.

Il Museo Nivola è nato nel 1995, pochi anni dopo la morte del creativo, grazie alla ristrutturazione dell’ex lavatoio cittadino per mano di Peter Chermayeff e Umberto Floris. Successivamente sono stati aggiunti un padiglione (2004) e una terza struttura (2012), il tutto abbracciato da un bellissimo piazzale che ospita opere dell’artista e da un parco, immersi nel verde del borgo di Orani.

Il museo ospita sia una collezione permanente che consiste in più di 200 opere dell’artista, sia mostre temporanee di artisti a lui vicini come Jackson Pollock, Le Corbusier ed altri creativi appartenenti al modernismo. Tra le sue opere più conosciute non possiamo non citare le sculture sul tema della Madre, dove l’arte preistorica sarda incontra l’arte moderna. Inizialmente Ruth infatti, rimasta vedova, aveva privilegiato per l’esposizione al Museo Nivola proprio le serie di Madri e Vedove, risalenti all’ultimo periodo artistico di Costantino. Successivamente poi si è ampliata l’offerta con le opere in terracotta (come i letti che simboleggiano la vita di coppia, anche nella variante della solitudine per la mancanza della persona amata) ed altri lavori precedenti.

L’idea alla base delle creazioni di Nivola era normalizzare la scultura che ha un compito ben specifico nella vita quotidiana: fare in modo che la società sia immersa in un ambiente armonioso.

2. Museo Multimediale del Canto a Tenore a Bitti

Ci troviamo a Bitti, sempre nella zona del nuorese, per parlare del Museo Multimediale del Canto a Tenore. Riprende sicuramente ciò che abbiamo detto all’inizio: piccoli musei che raccontano una parte grande e importante della storia sarda.

Cos’è il Canto a Tenore? Il termine a tenore ha origini latine: viene da ad tenorem, quindi il canto continuo e con tono di voce sostenuto. Nello specifico parliamo di una tipologia di canto polifonico nata all’interno della cultura pastorale isolana in cui quattro uomini sfruttano diversi registri per armonizzarsi: bassu (il basso), contra (il contralto), boche (la voce) e mesu boche (la mezza voce) si sistemano creando un cerchio umano di suoni. Vivere le feste popolari della Barbagia, oltre ad essere un’esperienza molto particolare in cui poter incontrare e conoscere la tradizione locale, ti permette di assistere dal vivo al canto a tenore, che fa parte dei patrimoni intangibili UNESCO dal 2005.

Questo museo è speciale nell’ambiente isolano perché ospita innovative installazioni multimediali per raccontare una delle maggiori espressioni culturali sarde. Si trova in un’ala del Museo della Civiltà Pastorale e Contadina dal 2005 e il suo fine è mantenere viva questa ricchezza del canto polifonico sardo non solo attraverso la sua valorizzazione ma anche come base di studio del fenomeno. La visita del museo si divide in cinque sale in cui sarà possibile vedere rappresentazioni audiovisive, ascoltare esibizioni ed anche vivere un’esperienza totalmente immersiva sfruttando la tecnologia dell’oculus e cimentandosi nel ballo sardo come in una vera festa paesana.

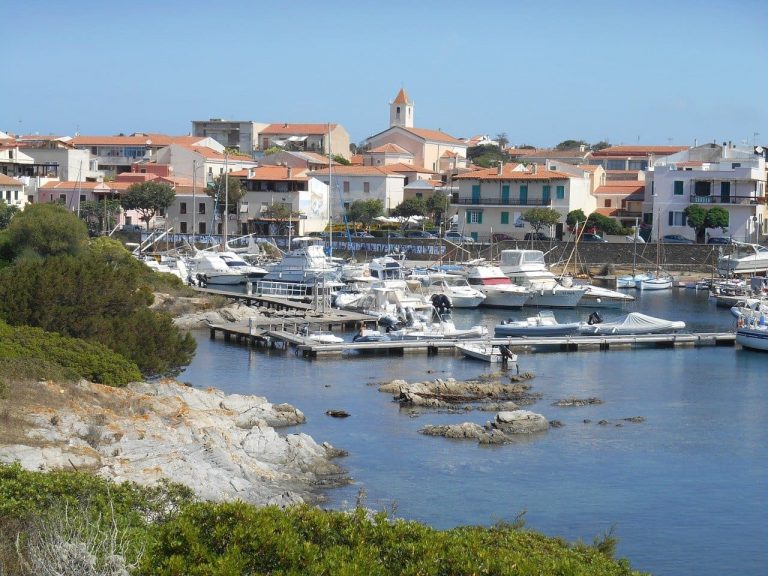

3. Museo della Tonnara di Stintino

Affacciato sul porto Minori di Stintino c’è il MUT: Museo della Tonnara, nelle mani del Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara che si occupa della sua valorizzazione e promozione. Apriamo una piccola parentesi: la tonnara rappresenta un insieme di reti usate per la pesca del tonno rosso e ci riferiamo ad esso richiamando anche la pratica della mattanza. Sono tecniche di pesca molto discusse, soprattutto dagli animalisti, e tendono pian piano a scomparire. Per questo il fine del MUT è anche quello di descrivere ai suoi visitatori la cultura antica del territorio.

Il museo si trova nell’ex stabilimento Alpi (Azienda Lavorazione Produzione Ittica) che è stato ristrutturato per aprire le porte al MUT nel giugno del 2016. Questa esposizione non parla tanto di arte quanto di tradizione, un luogo dove poter ricordare gli uomini e il mare, e il rapporto che fu. Anche questo museo sfrutta tecnologie multimediali con musica e audiovisivo (in italiano ma con i sottotitoli in inglese) per raccontare la storia dell’Isola dell’Asinara e di Stintino, oltre all’esposizione di vari oggetti tipici come attrezzi, abiti e diari di bordo.

4. Museo del vino, Berchidda

Il paese del Time in Jazz e del Vermentino non poteva che ospitare il Museo del Vino. Parliamo della splendida Berchidda in provincia di Sassari da cui dista circa 50 minuti in auto, sede di questo Museo-Enoteca. Un piccolo luogo dove poter scoprire un’altra parte importante della tradizione locale, aggiungendo così nel tuo itinerario questa tappa insolita per un piacevole risveglio sensoriale.

Ci sono tre principali percorsi, ovvero enologico, storico ed etnografico: vengono mostrati vecchissimi utensili del mestiere, come etichette, anfore vinarie o torni antichi, che raccontano la storia del vino, importantissimo sin da tempi remoti per la Sardegna. Insieme a ciò, troverai molti materiali multimediali e audiovisivi che accompagnano la visita in maniera stimolante e coinvolgente. Al secondo piano è presente una mostra fotografica e l’edificio possiede una terrazza panoramica con una vista imperdibile sui vigneti locali.

Se l’ambrosia era il nettare degli antichi dei, il vino lo è per i sardi! Alla fine del percorso ti aspetta la degustazione di vini locali, da quelli più famosi a livello internazionale a quelli meno conosciuti ma non per questo meno buoni. Dei bravissimi sommelier sono lì, pronti a spiegarti tutte le caratteristiche della bottiglia e avrai modo anche di acquistare i prodotti nell’enoteca.

Il Museo del Vino fa parte della Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G. che propone itinerari degustativi in cantine, agriturismi, enoteche e…musei!

5. Polo museale Casa Zapata, Barumini

La famiglia nobile e aragonese degli Zapata fece erigere a Barumini un maestoso edificio, Casa Zapata, i cui lavori iniziarono alla fine del XVI secolo. Questa residenza, uno dei pochi esempi isolani di architettura civile seicentesca in stile classico, è oggi sede del Polo Museale Casa Zapata. Dopo la morte dell’ultima baronessa, Donna Concetta Ingarao Zapata, avvenuta negli anni ‘80 del secolo scorso, la casa era finita in disgrazia e il Comune la acquisì scoprendo poi, durante i lavori, un bellissimo nuraghe sotto la struttura del palazzo: Su Nuraxi ‘e Cresia (il Nuraghe della Chiesa, per la presenza della chiesa parrocchiale). Probabilmente il sogno nascosto di ogni archeologo che si rispetti. Ciò ha ovviamente motivato l’inizio di scavi archeologici nel 2005 (oggi ancora in corso), sino alla nascita del Polo Museale l’anno seguente.

Questa realtà serve, tra le tante motivazioni, a stimolare la scoperta archeologica locale. Non è solo un museo ma anche luogo di studio, perciò si è cercato di restaurare l’esposizione per non rovinare il palazzo stesso, garantendo la visione del nuraghe ad esempio sfruttando i pavimenti in vetro. Potrai ammirare non solo tanti oggetti, utensili, manufatti in ceramica, ma anche il Museo Regionale delle Launeddas, strumento musicale sardo unico al mondo.

Probabilmente non sapevi che Barumini possedesse tutte queste ricchezze, al di là del più famoso villaggio nuragico. Prova del fatto che il bello della Sardegna, spesso, riguarda proprio la scoperta di luoghi insoliti.

6. Museo MudA di Las Plassas

Castello di Marmilla

Vicino a Barumini c’è un particolare museo, inspiegabilmente poco conosciuto. Un luogo dove riflettere sull’importanza del periodo medievale nel Mediterraneo, con i conseguenti cambiamenti che ha comportato specialmente nell’isola sarda. La scoperta del passato avviene qui con strumenti e tecnologie contemporanei. Il fine è catturare completamente l’attenzione del visitatore coinvolgendolo a livello multisensoriale: è il Museo MudA di Las Plassas. I reperti più importanti provengono dal Castello di Marmilla, veramente molto suggestivo da vedere anche se non più totalmente integro. Questa fortezza militare è di età giudicale e si erge ancora oggi su un colle di Las Plassas.

La costruzione del MudA ha portato alla ristrutturazione di un’antica casa campidanese dell’800, Casa Diana, ed il museo è stato ideato dall’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del CNR. Avrai la possibilità di assistere a visite guidate e, nel caso ci siano bambini con te non ti preoccupare: il MudA organizza percorsi pensati appositamente per loro. L’audioguida permette di conoscere tutte le informazioni più importanti sui vari ritrovamenti, dalle ceramiche locali agli oggetti utilizzati per giocare. In unione a ciò sono presenti filmati che raccontano del Medioevo arborense e sardo.

7. Culter: Museo Internazionale del Coltello di Pattada

In Sardegna l’amore per i coltelli artigianali è così insito nell’identità locale da aver motivato la nascita del Museo internazionale del coltello a Pattada: Culter. L’obiettivo è valorizzare e attirare l’attenzione sui vari coltelli prodotti artigianalmente in ogni angolo del mondo partendo da quelli creati in Sardegna. Al di là di ciò, sono esposti anche altri utensili importanti dal Neolitico in poi per sottolineare il processo che ha portato alla nascita del coltello vero e proprio.

Ma perché Culter è nato proprio a Pattada, paese in provincia di Sassari? Per la fama dovuta al coltello locale con la sua lunghissima storia: scoperte archeologiche hanno dimostrato la produzione di questi utensili già nell’età del bronzo. Il coltello di Pattada è molto caratteristico: la sua forma richiama volutamente la foglia di mirto, simbolo sardo, e solitamente viene realizzato in maniera tale che sia pieghevole, quindi tascabile, con il manico in corno di montone o di altri animali in base alle esigenze dell’acquirente.

Il Museo Culter offre spazi espositivi e laboratori artigianali per poter vivere e vedere dal vivo tutte le fasi della lavorazione a mano. Inoltre ospita la Biennale del Coltello, in collaborazione col Comune di Pattada e la Pro Loco Lerron, dove si discute dal passato, presente e futuro di questo utensile tanto amato nel paese, nella Sardegna e in tutto il mondo perché vissuto come una vera e propria opera d’arte, oltre che simbolo identitario.

8. Museo dell’Arte mineraria di Iglesias

La Sardegna ha una storia mineraria molto ricca che vive ancora negli animi dei suoi abitanti, fortemente legati ad un passato non troppo passato. La zona dell’Iglesiente è ricca di siti minerari che ti consigliamo di visitare fermandoti qualche giorno in zona. Nello specifico, la bellissima Iglesias è sede del Museo dell’Arte mineraria, nato nel 1998 col fine di ricordare e commemorare le vite e il lavoro dei minatori che per tanto tempo hanno rivestito un ruolo centrale nell’economia italiana e specialmente sarda.

La visita ti permette di scoprire macchine antichissime, come la perforatrice BBR 13 della Ingersoll-Rand dell’800, esplosivi e varie attrezzature per il trasporto del materiale. Alcune aree delle gallerie sotterranee sono percorribili. Ovviamente sono state controllate e messe in sicurezza per garantire una serena e piacevole visita guidata, oppure per essere utilizzate come laboratori studenteschi. Rimane comunque una zona molto delicata quindi qualsiasi visita nelle gallerie richiede l’accompagnamento di una guida del museo che ti racconterà vari aneddoti molto interessanti. Non manca poi la mostra fotografica col fine di documentare e ricordare quella realtà che riecheggia forte ancora ai giorni nostri.

Sai perché sono un luogo così affascinante? Al di là della storia racchiusa in esse, che la guida ti mostrerà con grande interesse, le gallerie sotterranee sono state utilizzate come nascondiglio dai bombardamenti, infermeria e sala operatoria durante la Seconda Guerra Mondiale.

9. Museo dell’ossidiana a Pau

Monte Arci

Se sei alla ricerca di una tappa davvero insolita e unica nel suo genere non puoi perdere il Museo dell’Ossidiana a Pau, in provincia di Oristano, nato nel 1999. Primo museo monotematico d’Europa dedicato all’ossidiana, conosciuta anche come l’oro nero che si trova nel parco del Monte Arci. Da tutta l’isola le persone si spostavano per l’approvvigionamento di ossidiana già nel lontano VI millennio a.C. e con essi anche i popoli del Mediterraneo che affrontavano mari in burrasca, tempeste e strani mostri per prendere questo tesoro.

Il museo dona ai suoi visitatori un’esperienza immersiva: dalla mostra di utensili e attrezzi utili alla lavorazione d’ossidiana ad antichi manufatti, sino a rivisitazioni contemporanee create per mano di artisti come Karmine Piras. Fotografie e supporti audiovisivi accompagneranno la scoperta di questo speciale luogo sino ad una fase non comune nelle visite guidate: un’escursione nel parco dell’ossidiana sul versante orientale del Monte Arci. Sentieri verdi ricchi di boschi dove questa roccia vulcanica regna sovrana.

Il generale, cartografo e naturalista Alberto La Marmora (XIX secolo) disse a riguardo: “Il viaggiatore ha qualche volta l’impressione di camminare sui cocci di una vecchia fabbrica di bottiglie nere”.

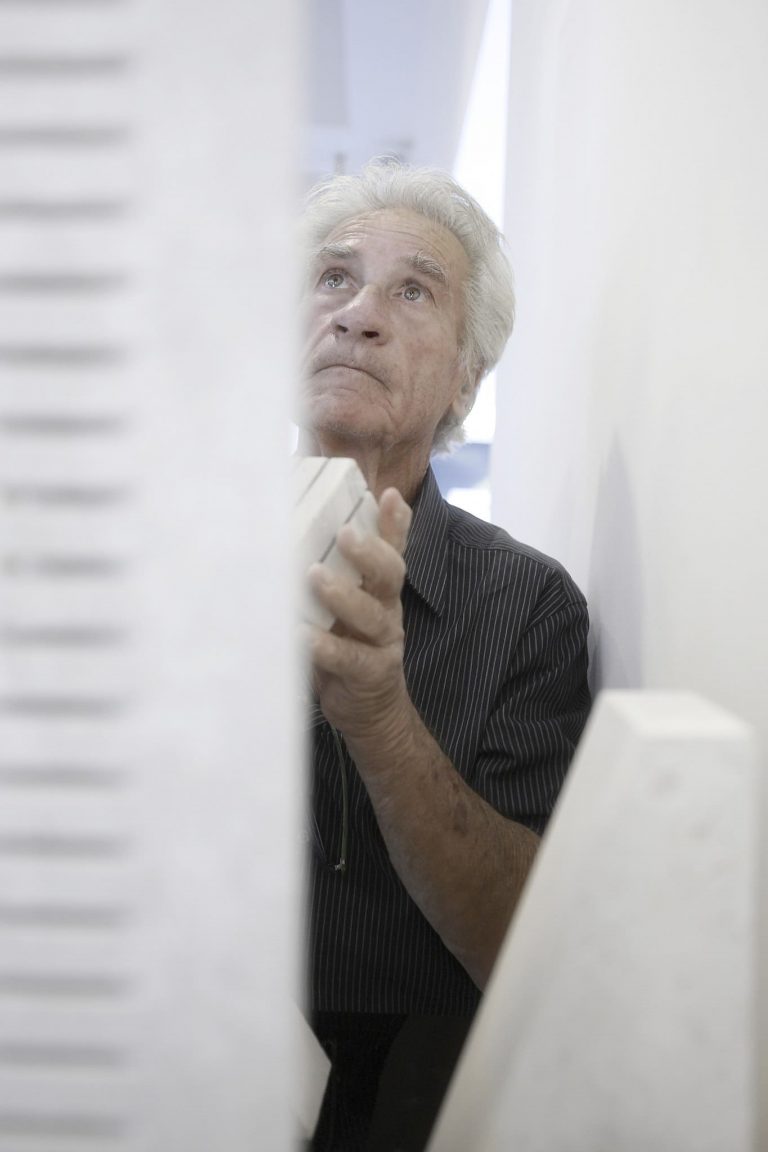

10. Giardino sonoro Pinuccio Sciola a San Sperate

Quando immaginiamo la pietra vediamo qualcosa di statico, inerte, duro e freddo. Senza vita e senz’anima. Pinuccio Sciola (Giuseppe Sciola), durante la sua vita, dimostrò il contrario. Nato da una famiglia di contadini a San Sperate, in provincia di Cagliari, non ha mai rinnegato il suo passato ed anzi lo ha reso linfa vitale per tutta la sua creazione artistica. San Sperate deve tanto del suo volto, della sua storia e della sua identità a Pinuccio Sciola. Nel 2016, quando l’artista morì, lenzuola e drappi bianchi vennero appesi fuori dagli edifici in suo onore. Nella sua città natale si trova oggi il Giardino Sonoro, un museo a cielo aperto da scoprire, toccare e sentire.

L’amore per la scultura nasce in giovane età e la sua abilità e passione lo porteranno a viaggiare in tutto il mondo, potendosi confrontare con culture e artisti differenti da lui. Influenzato dai moti giovanili del 1968 decide di portare quell’ardore a San Sperate col fine di trasformarlo in un paese museo fatto di tradizione ed arte, non solo scultorea ma anche muralista. Nel 2002 entra a far parte della storia: Renzo Piano, celebre architetto, decide di collocare una delle sue famose opere sonore nel giardino dell’Auditorium della Musica di Roma.

Sì perché quando parliamo di Sciola, come abbiamo detto, la pietra non è senza vita, la pietra suona. Per lui è un materiale tattile e malleabile. Le pietre sonore vanno a richiamare il megalitismo sardo in chiave moderna e sensoriale, dove arte e natura risuonano (è il caso di dirlo) in maniera armoniosa e perfetta. Infatti attraverso tagli studiati su questo materiale non solo creava opere bellissime a livello scultoreo, ma veri e propri strumenti musicali utilizzati per la prima volta nel 1996 al Time in Jazz di Berchidda. Immagina che emozione immensa! La potresti vivere visitando il museo che raccoglie alcune delle sue opere più importanti.

Il Giardino Sonoro veniva usato da Sciola già negli anni ‘60 come laboratorio ed oggi, questo bellissimo museo all’aperto, è in mano ai suoi figli e ad alcuni esperti del settore che son sempre disponibili a parlarti e raccontarti dell’artista e della sua arte.

Le mie sculture per ora sono qui, nei luoghi in cui le ho piantate

perché mettessero radici e tornassero a vivere.

Un giorno che non conosco, spero tornino all’Universo che le ha generate.

it

it de

de nl

nl en

en fr

fr